破解放射性肠炎三重损伤链:微生态调节剂的临床突围

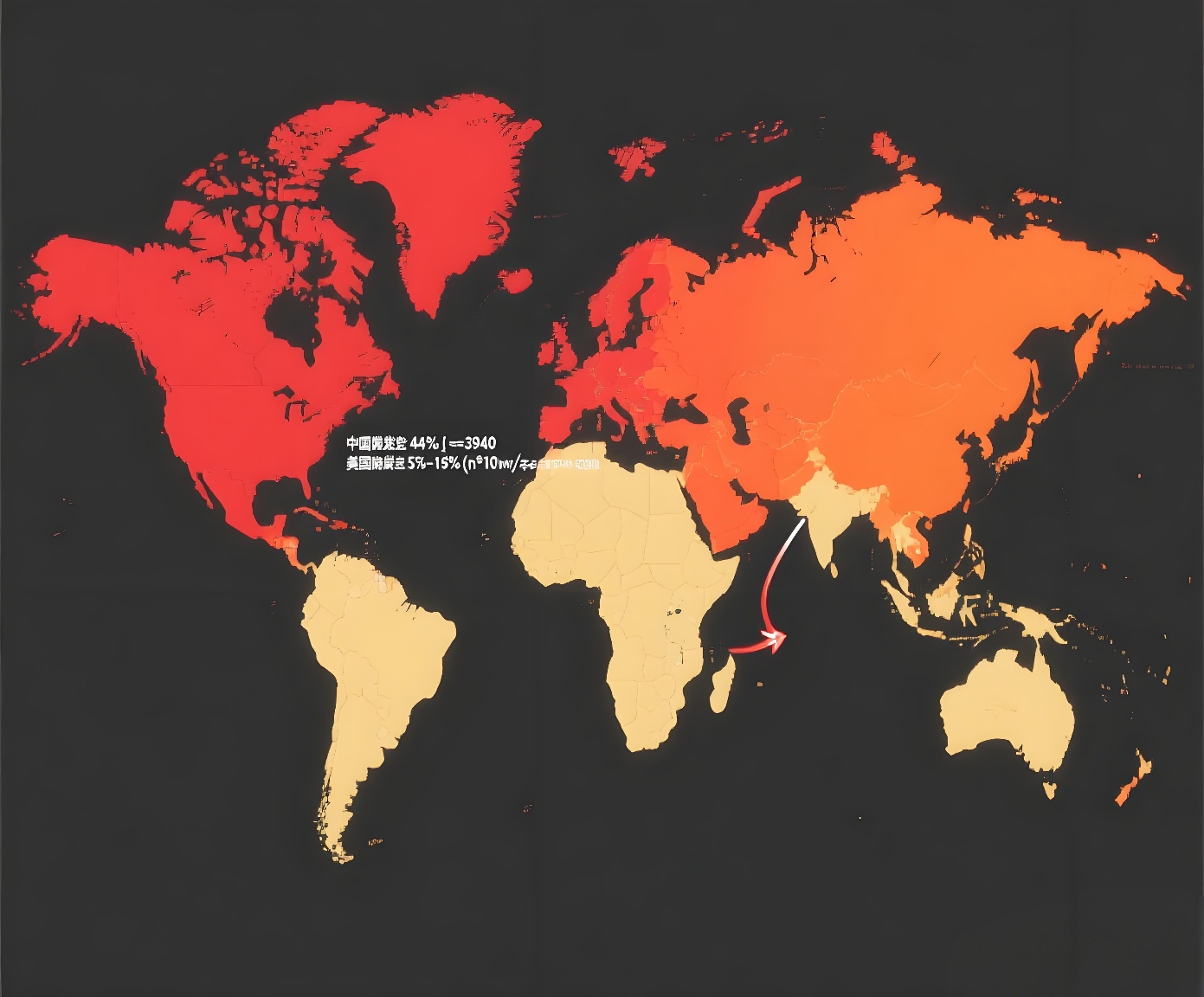

当肿瘤患者接受放射治疗时,放射性肠炎正成为潜伏的“隐形威胁”。数据显示,中国宫颈癌患者放疗后放射性肠炎发病率高达32%-56%,显著高于全球平均水平,而在北美地区,约50%的慢性患者需接受手术干预。这一“高发病、高负担”的现状,让放射性肠炎成为肿瘤治疗领域亟待破解的临床难题。如今,随着微生态调节技术的突破,以“WISYNBIO®微适盾”为代表的创新益生菌制剂,正通过靶向干预疾病的三重损伤链,为患者带来新的治疗希望。

放射性肠炎的本质,是电离辐射对肠道的系统性损伤。这种损伤并非单一环节的破坏,而是一条环环相扣的“三重损伤链”。

第一重打击始于细胞层面。电离辐射直接导致肠道细胞DNA断裂,同时诱发大量活性氧(ROS)产生。在急性期(≤3个月),肠隐窝干细胞快速凋亡,肠黏膜屏障出现“漏洞”——黏膜充血水肿、上皮细胞脱落,直接引发腹泻、腹痛甚至溃疡。《中国放射性直肠损伤多学科诊治专家共识(2021版)》指出,这一阶段的黏膜损伤若未及时修复,将为后续病变埋下隐患。

第二重打击聚焦于肠道微生态的失衡。健康肠道中,厚壁菌门、拟杆菌门等有益菌占据主导,而放射性肠炎患者的肠道菌群会出现“逆转型”变化:有益菌数量锐减,变形菌门、梭杆菌门等致病菌却大量增殖。更关键的是,菌群代谢产物短链脂肪酸(SCFAs)显著缺乏——这种对肠道黏膜修复至关重要的物质,其缺失会进一步削弱肠道屏障功能。同时,革兰氏阴性菌的脂多糖(LPS)穿透受损黏膜,引发细菌易位,形成慢性炎症的“温床”。

第三重打击则是炎症反应的“滚雪球效应”。受损黏膜释放的炎症信号会吸引巨噬细胞向M1型极化,持续释放ROS,导致肠溃疡不断加深;黏膜表面分泌型免疫球蛋白A(sIgA)减少,让菌群更容易定植并侵袭肠道;中性粒细胞形成的胞外陷阱(NETs)还会诱发微血管血栓,加剧肠缺血。这三重损伤相互叠加,最终可能导致肠壁纤维化、肠腔狭窄,甚至肠梗阻,将患者推向手术干预的境地。

面对放射性肠炎的复杂机制,传统治疗手段往往局限于对症处理,而微适盾通过“菌株协同+微生态调节”的创新路径,实现了对损伤链的精准阻断。其核心在于三种益生菌菌株的科学复配,形成“修复-调节-缓解”的三重防护网。

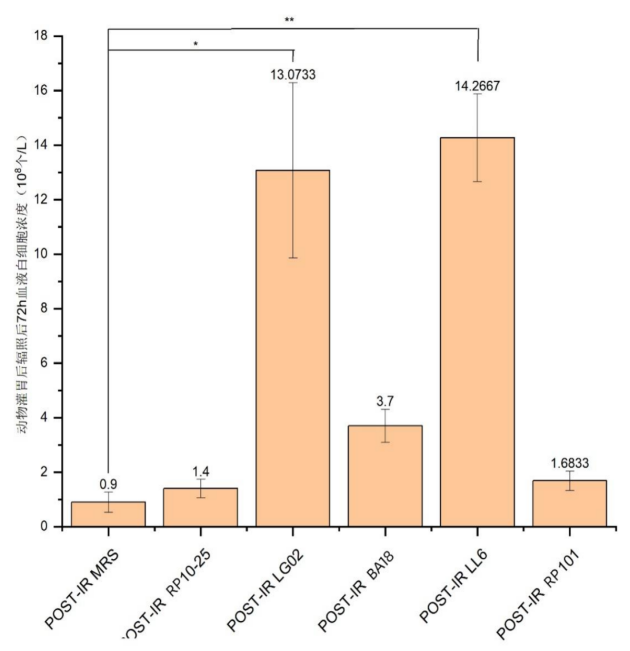

乳酸乳球菌乳亚种LL6是这套防护网的“核心战力”。动物实验显示,在高剂量辐照后第5天,LL6组小鼠存活率仍达75%(对照组为0),第6天存活率超40%,且存活时长较对照组增加23%。其关键作用在于修复辐射造成的组织损伤:一方面,LL6能提高超氧化物歧化酶(SOD)活性约6倍,高效清除ROS,减轻氧化应激;另一方面,它可保护肠绒毛结构——辐照后LL6组小鼠肠绒毛排列紧密,炎症细胞浸润少,而对照组则出现绒毛脱落、结缔组织增生。同时,LL6能提升白细胞浓度约9倍,增强机体抗感染能力,从根源上减少炎症放大的可能。

辐射后小鼠存活率

辐射后白细胞浓度

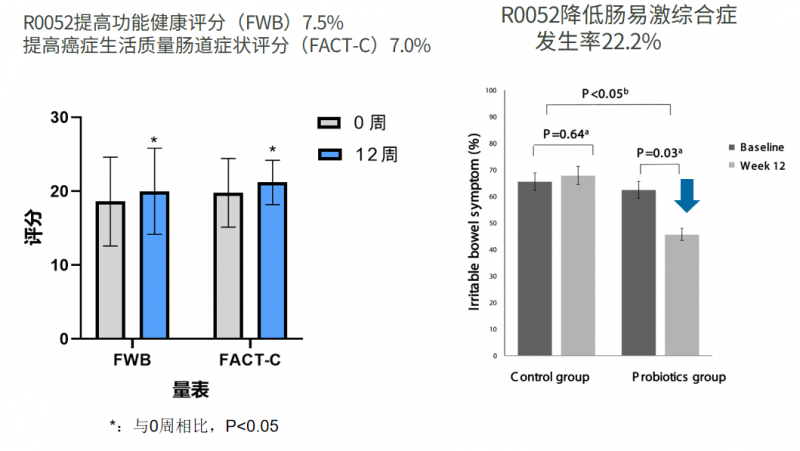

瑞士乳杆菌R0052则聚焦于患者生活质量的改善。临床研究表明,持续补充R0052可使结直肠癌患者的功能健康评分(FWB)提升7.5%,癌症生活质量肠道症状评分(FACT-C)提高7.0%,同时将肠易激综合征发生率降低22.2%。对于盆腔癌患者,它能减少严重腹痛次数,使排便次数控制在每日3次以内且粪便性状正常,显著减轻放疗期间的肠道不适。

文献来源:Lee JY.et al. Effects of 12 weeks of probiotic supplementation on quality of life in colorectal cancer survivors: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Dig Liver Dis. 2014 Dec;46(12):1126-32

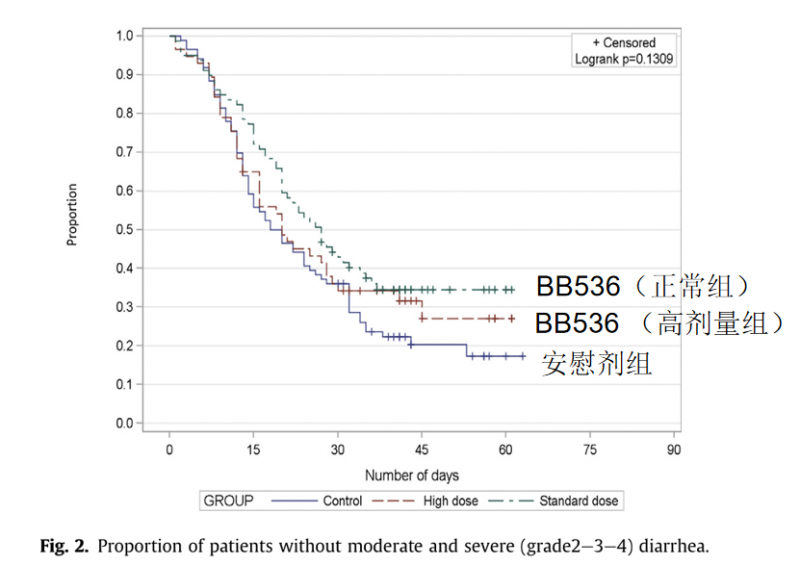

长双歧杆菌长亚种BB536的核心价值在于缓解腹泻这一最常见的症状。一项针对盆腔放疗患者的随机对照试验显示,BB536可使中度和重度腹泻发生率降低17%,延缓腹泻出现的时间,减少患者对止泻药物的依赖。

文献来源:Demers M, Dagnault A, Desjardins J. A randomized double-blind controlled trial: impact of probiotics on diarrhea in patients treated with pelvic radiation. Clin Nutr. 2014 Oct;33(5):761-7

值得注意的是,微适盾并非菌株的“单打独斗”。复合益生元的加入,为益生菌提供了“营养供给”,促进双歧杆菌、乳酸杆菌等有益菌增殖,同时刺激SCFAs生成增加3倍——这种代谢产物既能修复黏膜,又能激活调节性T细胞(Treg),进一步稳定肠道免疫平衡。

在放射性肠炎的治疗中,抗生素滥用和肠外营养依赖是两大临床痛点。抗生素虽能暂时抑制致病菌,却会进一步破坏菌群平衡;长期肠外营养则可能导致肠道功能退化。微适盾通过调节肠道微生态本身的“自愈能力”,为解决这些问题提供了新思路。

其晶球三层靶向递送技术是疗效的重要保障:外层抵抗胃酸破坏,中层隔绝胆汁消化,内层确保益生菌在肠道精准定植,提高活菌存活率。配合冻干保存技术,产品在25℃储存12个月活菌损失不足10%,为持续干预提供稳定的菌株浓度。

对于中国这一放射性肠炎高发地区,微适盾的临床价值更显突出。它不仅能降低急性放射性肠炎的发生率,还能通过阻断损伤链,减少慢性病变的风险,从而降低手术干预比例。国际放射病理学权威MartinHauer-Jensen教授指出“放射性肠炎的防治需从损伤早期入手”,而微生态调节剂正是抓住了这一关键窗口期,通过修复黏膜、平衡菌群、缓解炎症,为患者提供了一条更安全、更可持续的治疗路径。

地图可视化说明全球放射性肠炎发病率分布

随着临床研究的深入,微生态调节或将成为放射性肠炎防治的“第四大支柱”(与放疗技术优化、对症药物、手术并称)。在肿瘤治疗日益强调“生活质量”的今天,这种基于肠道微生态的创新方案,正让更多患者在对抗肿瘤的同时,免于放射性肠炎的二次伤害,真正实现“无惧放疗,肠愈新生”。

-

E Ink元太科技发布75吋E Ink Kaleido™ 3户外大型彩色电子纸广告牌

E Ink元太科技发布75吋E Ink Kaleido™ 3户外大型彩色电子纸广告牌 -

布鲁可携多IP系列产品亮相德国纽伦堡玩具展,持续推进全球化战略布局

布鲁可携多IP系列产品亮相德国纽伦堡玩具展,持续推进全球化战略布局 -

森林城市再迎重磅利好,数字地位赋能区域发展

森林城市再迎重磅利好,数字地位赋能区域发展 -

IBM 发布 2024 年第四季度业绩报告:软件业务双位数增长,自由现金流超全年预期

IBM 发布 2024 年第四季度业绩报告:软件业务双位数增长,自由现金流超全年预期 -

和铂医药HBM9378/SKB378治疗慢性阻塞性肺疾病的临床试验申请获中国国家药品监督管理局批准

和铂医药HBM9378/SKB378治疗慢性阻塞性肺疾病的临床试验申请获中国国家药品监督管理局批准 -

新华丝路:亮相纽约时报广场!熊猫携五粮液向全球拜年

新华丝路:亮相纽约时报广场!熊猫携五粮液向全球拜年 -

EyeYon Medical成立新子公司,强势进军中国市场

EyeYon Medical成立新子公司,强势进军中国市场 -

ALAN ROURA的第三个摊位:宇舶表庆祝水手令人难以置信的坚韧

ALAN ROURA的第三个摊位:宇舶表庆祝水手令人难以置信的坚韧 -

SquaredFinancial推出独家奖金促销活动,提供更好的交易机会

SquaredFinancial推出独家奖金促销活动,提供更好的交易机会 -

阿联酋电子竞技联合会为顶尖EGL特许经营权全球招标,解锁商机

阿联酋电子竞技联合会为顶尖EGL特许经营权全球招标,解锁商机